Les danses bretonnes ont un succès qui ne se dément pas. Que ce soit en fest noz ou en bal folk, on semble danser avec aisance le kost ar c”hoat, le plinn, la gavotte des montagnes … on en oublierait presque l’an dro et l’hanter dro, tant leur présence est devenue banale. Le cercle Triskell est l’un des endroits où l’on apprend ces danses en profondeur.

Erwan Haine en est le président. Ce Bruxellois de 42 ans est moniteur de danses depuis 20 ans. En dehors de la danse, il exerce le métier d’artisan vitrailliste. En ce mois de septembre, il a bien voulu répondre à nos questions par écrit.

Marc Bauduin

Q : Peux-tu d’abord rappeler ce qu’est un Triskell ? Que représente un Triskell et quelle est son origine ?

R : Le Triskell est un symbole considéré comme « celtique » (bien qu’on le trouve aussi dans d’autres cultures) que l’on retrouve au moins depuis l’Antiquité, qui représente les différents éléments. Il a été fortement utilisé en Bretagne lors du revival au courant du XXe siècle pour revendiquer un attachement aux racines celtiques, parfois en opposition avec la culture française « imposée » de l’époque.

Le mouvement culturel breton a longtemps dû lutter pour s’imposer, pour organiser l’enseignement de la langue bretonne à partir des années 70, préserver les danses, les musiques, les costumes avec le collectage, l’organisation d’événements, de festivals (comme le festival de Cornouaille qui fêtait son centenaire cette année)… Cela passait par l’omniprésence de certains symboles dont le drapeau breton « gwenn ha du » (qui fêtait également son centenaire), les hermines, ou le fameux triskell.

Au début des années 80 quand le nom du cercle a été choisi, c’était encore quelque chose de très présent. Ce nom était facile à comprendre et à identifier pour la plupart des non-Bretons qui ont toujours constitué une grosse partie de nos membres, là où une phrase en breton pourrait leur sembler obscure.

Q : Et un Cercle, celtique ou non, est-ce une appellation contrôlée ? Si j’en crée un, personne en Bretagne ne va me tomber dessus pour vérifier dieu sait quoi ?

R : Un peu comme le triskell, le terme « cercle celtique » a été créé dans le courant du XXe siècle pour désigner les groupes de danses traditionnelles bretonnes, les premiers ont vu le jour dans les années 20, notamment en région parisienne. Mais le terme peut être trompeur : les danses pratiquées n’étant pas en tant que telles d’origine « celtique », elles sont issues pour les plus anciennes de danses comme les branles de la Renaissance et n’ont pas de lien direct avec les danses pratiquées en Irlande, en Ecosse, au Pays de Galles etc.

C’est un vaste sujet de discussion aujourd’hui. Certains groupes ont cessé d’utiliser le terme d’ailleurs. La langue bretonne est une langue celtique, c’est un fait, proche du gallois et du cornique.

Mais l’appellation et la revendication celtique ont parfois pu éclipser d’autres pans de la culture bretonne, notamment la langue gallaise, d’origine romane, pratiquée en Haute Bretagne. La Bretagne a une double culture, un peu comme la Belgique, et sans renier le côté celtique, il ne faut pas oublier le côté roman non plus.

Si la plupart des cercles se concentrent sur la danse et le costume, certains étendent leurs activités à des cours de musique, de chant, de langue bretonne ou gallaise, de broderie, de danses pour enfants, de groupes de danses loisirs… Certains cercles importants comptent ainsi des centaines de membres dont seule une petite partie se produit en spectacles.

Le terme n’est pas déposé, donc en théorie n’importe qui peut créer un cercle, tout ce que l’on risque a priori est de s’exposer à la critique si on ne fait pas les choses correctement, mais tant qu’on essaie de faire de son mieux et qu’on est ouvert aux critiques constructives normalement tout devrait bien se passer !

Les cercles peuvent aussi s’affilier à la confédération Kenleur qui regroupe la plupart d’entre eux, il y a alors la possibilité de se mesurer aux autres dans les différentes épreuves du championnat de la danse et d’avoir les critiques des juges, mais le niveau d’exigence est très élevé.

Les cercles sont classés en cinq catégories (de la 4e à l’Excellence) à l’issue de différentes épreuves évaluant leurs qualités sur une suite présentant leur terroir, des danses imposées et une partie chorégraphiée et mise en scène, une présentation de leurs costumes. On évalue aussi leurs animations de rue, leur façon de défiler… A l’issue de tout cela, le cercle champion de Bretagne est désigné lors du festival de la Saint-Loup au mois d’août à Guingamp. Le cercle celtique Brug ar Menez de Spézet a remporté le titre cet été.

Q : Et donc il y a en Belgique un cercle Triskell. Fondé par qui, quand, pourquoi ? Aurais-tu une photo ou un document pour illustrer cela ?

R : Notre cercle celtique a été fondé à Bruxelles en 1982 par mes parents qui en ont été les moniteurs depuis les débuts, ainsi que quelques autres danseurs passionnés, Bretons ou amoureux de la Bretagne, et désireux d’apprendre les danses dans le respect de la tradition.

A l’origine, mon père était le moniteur de danses du groupe de l’Union des Bretons de Belgique. Ma mère, elle, dansait dans le groupe « jabadao » qui faisait partie de la DAPO et qui a fait appel à l’Union des Bretons pour apprendre les danses. C’est comme ça que mes parents se sont rencontrés. L’ambiance au sein de l’Union des Bretons à cette époque ne convenait plus trop aux danseurs qui ont décidé de la quitter pour rejoindre Jabadao.

Mais quelques années plus tard, il y a eu des dissensions au sein de Jabadao entre ceux qui souhaitaient approfondir leur répertoire, travailler avec des moniteurs de Bretagne, et avoir des costumes plus corrects et coller d’avantage à la tradition, et ceux qui ne s’y intéressaient pas d’avantage.

La scission a donc eu lieu en 1982 avec la création du cercle. Peu après un second cercle s’est créé qui n’est plus en activités aujourd’hui. Mais l’eau a coulé sous les ponts depuis et les petites oppositions du passé n’ont plus vraiment lieu d’être aujourd’hui, plus aucune des personnes de l’époque n’est encore présente.

Q : Quelles étaient/sont les principales activités de Triskell, comment ont-elles évolué dans le temps ?

R : Le cercle a pour activité principale le cour de danses hebdomadaire, aujourd’hui le mercredi soir à Etterbeek. C’est un cours ouvert à tous, confirmés ou débutants. Nous ne participons pas aux concours, nous n’avons donc pas cette pression.

Nous faisons aussi occasionnellement des sorties en costumes, avec les membres qui le souhaitent, et nous travaillons actuellement à la création de nouveaux costumes, nos anciens étant devenus trop vieux et fragiles.

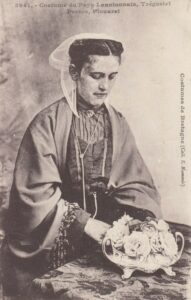

Nous avons décidé pour tout un tas de raisons pratiques de choisir les costumes d’un seul terroir, sachant qu’il existe des centaines de modes différentes à travers la Bretagne. Le terroir en question étant le Trégor (région allant grosso-modo de Paimpol à Morlaix, à cheval sur les Côtes-d’Armor et le Finistère). C’est un costume relativement simple, dans sa version 1900, avec une coiffe assez simple à repasser, amidonner et poser (en tout cas en comparaison avec beaucoup d’autres modes).

Il arrive aussi que nous fassions des sorties plus relax, des animations, avec ou sans costumes, pour initier le public aux danses.

Nous organisons en général un fest noz par an, mais nous aimerions pouvoir rajouter un autre événement à notre calendrier. Nous sommes d’ailleurs toujours à la recherche de lieux adéquats.

Nous avons aussi organisé ponctuellement d’autres événements : concerts, stages de danses, de musiques, de chants, avec des moniteurs venus de Bretagne, parfois le tout ensemble dans un petit festival et nous projetons bien sûr de recommencer dès que possible.

Cette année le cercle se rapproche aussi de l’Union des Bretons de Belgique pour organiser un cours de langue bretonne qui devrait démarrer très prochainement.

Q : Dansez-vous avec des musiciens ou non , souvent/rarement, souhaité ou pas ?

R : Nos cours du mercredi se font le plus souvent avec musique enregistrée pour des questions pratiques. Mais nous aimons travailler avec des musiciens bien entendu et ils sont toujours bienvenus !

Nous avons décidé cette année de mettre l’accent d’une part sur le chant à répondre dans la ronde (en français pour le moment) en répétant quelques airs que nous utiliseront régulièrement pour nous forger un petit répertoire.

Nous avons aussi décidé cette année de consacrer plus spécifiquement le dernier mercredi du mois (quand il n’est pas férié) à accueillir tous les musiciens qui souhaiteraient participer aux ateliers.

Pour nos spectacles ou sorties nous travaillons en général avec Jérémy de Lombaerde qui est l’un de nos anciens danseurs et connaît très bien notre répertoire, qui s’associe avec d’autres musiciens selon les disponibilités de chacun, ou encore parfois avec des musiciens Bretons du Nord de la France, ou d’autres régions, mais nous sommes ouverts à toutes les collaborations.

Q : Les pays bretons : privilégiez-vous certains pays (lesquels) dans la danse, dans les costumes ? Si oui, y a-t-il éventuellement moyen de les indiquer sur une carte des pays ?

R : Nous n’avons pas, contrairement à beaucoup de cercles, de terroir attitré étant donné que nous sommes hors Bretagne. Nous avons donc un répertoire très vaste touchant un peu à tous les terroirs. C’est un choix qui peut être discutable, étant donné que chaque terroir a son propre style, il est difficile d’exceller dans tous les styles.

Nous avons peut-être une préférence en général pour les danses de Basse Bretagne (la moitié ouest) qui sont d’origine plus anciennes: gavottes, rondes, laridés… par rapport aux danses de Hautes Bretagne plus récentes : quadrilles, avant-deux, danses en couple… Mais nous essayons malgré tout d’avoir un aperçu général.

Lors d’initiations et de stages en Bretagne j’ai pu apprendre aussi quelques danses de Cornouailles Britanniques qui sont parfois étonnamment proches de notre répertoire, il nous arrive aussi d’en danser l’une ou l’autre à l’occasion.

Comme mentionné plus haut, nous travaillons à la création de costumes du Trégor 1900, c’est l’un des terroirs les plus étendus de Bretagne. Le costume a une base de tenue bourgeoise de l’époque, donc relativement simple, sans toutes les particularités qu’on retrouve dans d’autres régions, sur laquelle se greffent des éléments traditionnels surtout pour les costumes féminins : coiffe, tablier et châle. Il existe plusieurs coiffes possibles, la plus commune étant appelée la toukenn, assez simple, on peut l’amidonner et la repasser nous-même, et elle ne demande pas une coiffure extrêmement compliquée pour être posée ce qui est un gros avantage.

Q : Quand vous dansez des « suites » (suite de gavottes des montagnes, suite plinn …), les dansez-vous systématiquement en entier (ou parfois uniquement un ton simpl par exemple) y compris en fest noz ?

R : En cours, pas forcément, il nous arrive d’abréger un peu, puisque l’on passe du temps aussi à décomposer les pas, à expliquer. Mais en public c’est une « obligation ». Ces suites constituent un ensemble, comme une seule danse, avec un début, un milieu et une fin, ou comme les différentes figures d’un quadrille. Si on veut faire les choses convenablement, on ne peut pas se permettre de découper les danses et de les déformer.

Il existe des tas de suites allant de deux parties (certaines régions de l’Aven, du Cap…), à trois (le reste de l’Aven, le pays Glazig, le pays Bigouden, le Poher, le pays Dardoup, le pays Fisel, le pays Fañch…) et jusqu’à quatre (le Trégor, le pays de Loudéac). Dans certaines régions les suites se sont démantelées, comme en pays Vannetais où on retrouve tous les éléments mais dansés séparément.

C’est une évolution naturelle sans doute, mais il ne nous appartient pas à nous ici à Bruxelles de faire évoluer les danses alors que les cercles de ces terroirs font tout ce qu’ils peuvent pour les préserver et les transmettre. Les suites sont codifiées, elles ont parfois tout un rituel pour leur déroulement, à commencer par l’appel à la danse, un ton simple plus court, qui est un peu l’échauffement parfois, un bal où on relâche les muscles, puis le ton double qui est plus long en général et qui est le morceau de bravoure, tout a une raison d’être.

Q : Une version de la gavotte de l’Aven circule dans les bals folk, très lente et différente de la danse traditionnelle au point que certains préconisent de l’appeler « gavotte de Bordeaux » d’après la région de son inventeur. A noter que le cercle celtique de Bordeaux a aussi mis au point (durant le confinement) sa propre gavotte, bien dans un rythme traditionnel celle-là. Que penses-tu de ce nom et de pareil phénomène de transformation ?

R : Je la connaissais sous le nom de gavotte de Grenoble personnellement. Pour moi n’importe qui peut danser ce qu’il veut, tant qu’il y trouve du plaisir, c’est l’essentiel. Mais par contre, je lutte tant que je peux contre le fait d’appeler cela une gavotte de l’Aven parce que ça n’a plus rien à voir avec les danses pratiquées dans l’Aven. Que ce soit une nouvelle danse à part entière, pourquoi pas. Le tout est de savoir ce que l’on fait.

Une gavotte de l’Aven, ça a un rythme particulier, beaucoup d’énergie, un déplacement latéral, éventuellement des figures, pas de grand pas en arrière, il faut toujours anticiper son pas et pas le bloquer… Et elle est toujours suivie au moins de bals (à deux, à quatre, à huit), et parfois d’un jabadao (une ronde à huit avec une succession de figures). Danser quelque chose de très lent, en déformant le pas, en se déplaçant de front, sans bals… ça n’a pas grand chose à voir à part qu’on se tient en quadrettes, même les musiques utilisées (qui sont très belles pour certaines) sont des compositions faites spécialement et pas des airs de l’Aven.

Beaucoup de moniteurs ont créé des danses à part entière, et je pense que c’est une bonne chose, assez peu d’entre elles arrivent malgré tout à se faire une vraie place dans le répertoire, mais au moins il continue de s’enrichir petit à petit.

Pour moi l’essentiel est vraiment de connaître son sujet et de savoir ce que l’on fait. Une gavotte de l’Aven se fait d’une certaine façon, une gavotte de Bordeaux ou de Grenoble peuvent suivre d’autres règles.

Q : Triskell s’est aussi rendu célèbre par sa « crêpe dansante », personnifiée par la défunte Lisette Thielemans. Quelle bonne idée que d’associer crêpes et danses, miam ! Vous pensez continuer ?

R : C’était clairement une autre époque. A nos débuts, nous étions très impliqués avec les groupes de danses de la DAPO et aucun de ces groupes à Bruxelles, nous compris, ne travaillait avec des musiciens trad. Pas par choix, il était juste plutôt difficile d’en trouver par ici dans les années 80 qui s’intéressent à notre répertoire. De plus pour conserver nos liens avec les autres groupes, nous mélangions les répertoires bretons et internationaux. Organiser des événements comme un fest noz à l’époque ici en Belgique était donc très compliqué, nous le faisions pour des occasions spéciales seulement, le reste du temps nous étions un peu contraints de recourir à la musique enregistrée.

Le nom avait été proposé à l’époque par Lisette, notre secrétaire, et son mari sur le modèle du thé dansant, remplaçant le thé par les crêpes. Ce nom et cette formule ont créés beaucoup de discussions, y compris au sein du cercle, beaucoup considéraient le nom ridicule, le répertoire qui attirait un certain public qui ne se renouvelait pas, ne plaisait pas à tous nos membres non plus, comment intégrer des musiciens quand on a enfin commencé à les trouver…

Nous avons décidé depuis une vingtaine d’années déjà de l’abandonner totalement pour nous consacrer à de vrais festoù noz, avec musiciens et un répertoire exclusivement breton qui nous convient beaucoup mieux (avec parfois tout de même l’une ou l’autre danse folk), et quand la salle nous le permet nous continuons à proposer des crêpes !

Q : Enfin, s’il y a d’autres choses à dire, des projets à mentionner, des appels à lancer … C’est le moment !

R : Nos cours qui se déroulent tous les mercredis soirs de 20 à 22h, hors congés scolaires, à l’institut Ernest Richard, place Saint-Pierre. C’est ouvert à tous, tous les niveaux sont les bienvenus.

Le mercredi 29 novembre sera consacré aux musiciens qui souhaitent venir jouer des airs bretons ou en apprendre, tout le monde est le bienvenu !

Nous n’avons pas encore de date ou de lieu pour nos prochains festoù noz mais nous les annoncerons dès que possible !

(article paru dans le Canard Folk de novembre 2023)